Krankheit, Urlaub, Mutterschutz – was für festangestellte ArbeitnehmerInnen

selbstverständlich ist, kann für Honorarkräfte in der Weiterbildung existenzbe-

drohendwerden.Nachdemneuen IntegrationsgesetzsollenalleGeflüchtetenmit

Bleibeperspektivebeschultwerden.DochwerübernimmtdieseAufgabeaufBasis

der aktuellenHonorarverträge?Diends sprachmit zwei Lehrkräftenund einem

Gewerkschafter über die prekäre Situationder BeschäftigtenunddieChancen.

Weiterbildung

Fachkompetenz verdient Anerkennung

DozentinAngelikaBöhrermacht imGespräch

immerwiederdeutlich,wiesehrsiesichAnerken-

nung für ihregeleisteteArbeitwünscht. Primär

inmonetärer Form, aber auchdurchdieAufhe-

bungder strukturellenMissachtung vonBund,

LandundKommunegegenüber freiberuflichen

LehrerInnen imWeiterbildungssektor. „Undzwar

nichtnurausdermomentanenEinsichtheraus,

dass junge LehrerInnennicht bereit sindunter

solchen Bedingungen zu arbeiten. Auch aus

GerechtigkeitgegenüberdenKollegInnen,denen

seit JahrzehntenGeld vorenthaltenwurde.“

Sie und ihr Kollege Klaus Mautsch unter-

richten Deutsch an der Volkshochschule in

Köln. Als EinzelunternehmerInnenarbeiten sie

selbstständigundbeziehendafür einHonorar.

IhrStatusentsprichtnichtdemvonLehrkräften

aus dem Regelschulsystem, was sich auch in

der Entlohnung niederschlägt. Sie sind selbst

und in vollem Umfang kranken-, pflege- und

rentenversicherungspflichtig.Hinzukommendie

VersicherunggegenErwerbslosigkeit,Berufshaft-

pflichtundKrankentagegeld.Wirtschaftlich ist

dasnicht. Verdienteine freiberuflicheLehrkraft

mehr als 5.400,- Euro im Jahr, fließen 18,7

Prozent davon in die gesetzliche Rentenkasse

ein. Sie profitieren nicht wie LehrerInnen im

Regelschulbetriebdavon, dassderArbeitgeber

dieHälfte der Versicherungsbeiträge zahlt.

ImJahr2015unterrichteteAngelikaBöhrer27

Wochenstunden,dieVor-undNachbereitungszeit

derStundennichtmiteingerechnet. IhrHonorar

betrug21,- Euro, indiesem Jahr sindes23,- Euro

pro Stunde. Nach Abzug aller Steuern beläuft

sich ihr monatlicher Nettoverdienst auf etwas

über 1.000,- Euro.

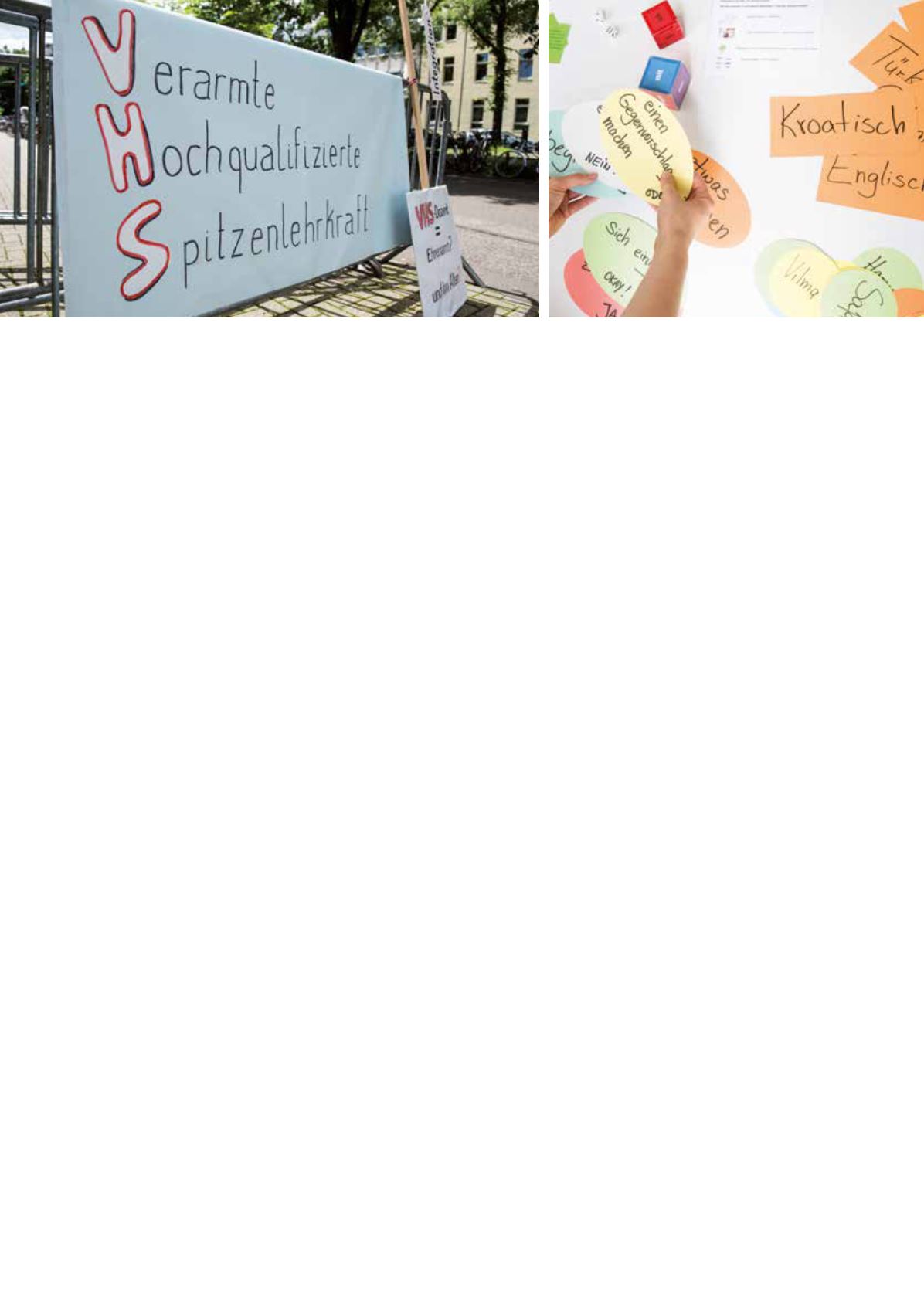

Selbständigeohne Lobby

Um die Öffentlichkeit über die Arbeitsbe-

dingungen zu informieren und eine bessere

Vernetzung der Lehrkräfte zu gewährleisten,

starteteAngelikaBöhrer zusammenmit Kolle-

gInnenKreidefresser.org, eineWebsite, dieauf

dieprekäreSituationderLehrkräfteaufmerksam

macht, deren Forderungen klar darlegt und

mediale Berichterstattung dokumentiert.

WasLehrkräfte inSprach-und Integrationsklas-

sen leistenmüssen, ist einekomplexeAufgabe.

Sie vermitteln Deutschlernenden sprachliches

und landeskundliches Wissen, bieten ihnen

einen differenzierten Einblick in die deutsche

Sprache und Kultur und helfen, das interkul-

turelle Verständnis zu fördern. Dabei treffen

sie auf eine heterogene Zielgruppe, die sich in

ihrerHerkunftsspracheunterscheidet und sich

in der Zielsprache noch nicht verständigen

kann.Dasheißt, alleKommunikation läuft von

Anfang an ausschließlich über die Lehrenden.

FremdsprachenlehrerInnenandeutschenRegel-

schulenkönnenbeiRatlosigkeitderSchülerInnen

jederzeit auf Deutsch umschwenken. Diese

Möglichkeit haben DozentInnen, die Deutsch

als Zweitsprache unterrichten, nicht. Die Kurs-

teilnehmerInnensindsowohlkulturellundgesell-

schaftlichals auch vom Standder Bildungher

höchstunterschiedlichsozialisiert.Divergierende

Lernvoraussetzungen und -traditionen treffen

auf Faktorenwie Alter, Bleibeperspektive, per-

sönliches Engagement – und auch die Frage,

ob die Teilnahme freiwillig oder verpflichtend

geschieht.

Max-GeorgBeier, Sprecher fürWeiterbildung

imVorstanddesGEW-StadtverbandsKöln,bringt

esauf denPunkt: „DieLehrerInnen sindoftdie

ersten, mit denen die EinwanderInnen ohne

behördlichen Hintergrund wertfrei reden. Sie

begleitenMenschenaufdemWeg ineinneues

Leben und sind LehrerInnen, Beratungs- und

Vertrauenspersonen in einem.“ So bespricht

Angelika Böhrer abseits des Unterrichts auch

Briefe vom Jobcenter, währendKlausMautsch

mit seinenSchülerInnenBewerbungsschreiben

verfasst.

KompetenzbrauchtWertschätzung

„Wenn Medien über Integrationskurse be-

richten, wird oft ein falsches Bild vermittelt“,

mahntAngelikaBöhrer. „Natürlichsinddievielen

Ehrenamtlichen, dievorallemmitGeflüchteten

arbeiten, eineHilfe,wennesumdieersteEinfüh-

rung indie Sprachegeht, aberwir habendafür

studiertund spezielleWeiterbildungenbesucht.

Es ist die eine Sache sagen zu können ‚Das ist

falsch.‘ und eine andere, die Begründungmit-

zuliefern.“Zeitungsartikel oderFernsehberichte,

in denen eine Tafel gezeigt wird, auf der „das

Auto“ steht,werdenderkomplexenAufgabeder

studierten Lehrkräfte nicht gerecht.

Neben den vielen neuen Integrationskurs-

TeilnehmerInnen gab und gibt es andere, die

aufprofessionellenUnterrichtangewiesensind,

„Nicht jeder der Deutsch

sprechen kann, kann auch

Deutsch unterrichten.“