3

nds 8-2014

Eine zweiteChance ermöglichen

Die leo. – Level-One Studie bescheinigt Deutschland 7,5 Millionen Menschen, die nicht gut

lesen und schreiben können. Das Phänomenwird als funktionaler Analphabetismus bezeichnet.

Die Betroffenen können oder konnten einst durchaus ein bisschen lesen, allerdings nur einzelne

Sätze. Und siebringenaucheinenSatz zuPapier, wohlweislichmit Fehlern. DieMehrheit arbeitet,

gründet eine Familie und erinnert die Schulzeit als gar nicht so schlecht.

DieBetroffenen verdienen jedoch sehrwenigundbekleiden zugleichdieanstrengendstenund

eintönigsten Arbeitsplätze. Wer befördert werden könnte, steht vor der Herausforderung, dass

dann mehr Papierarbeit zu leisten ist. Wer Kinder in die Schule schickt, muss sich eingestehen,

ihnen nicht helfen zu können. Wer die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner verliert oder

älter wird, muss sich allein durch Steuerformulare, Bankkonten, Gesundheits- undRentenpapiere

kämpfen. Jetzt wird die geringe Kompetenz tatsächlich zum Problem. Besonders ausgeschlossen

sind Betroffene vor allem von Weiterbildung. Meist machen sie lediglich Staplerscheine oder

Gefahrgutführerscheine, besuchen Arbeitssicherheitsschulungen oder – wenn es sich um Zuge-

wanderte handelt – Integrationskurse.

EinArmutszeugnis für Lehrkräfte?

Wie kann es so weit kommen in einer Umgebung, die grundsätzlich allen den Zugang zu Bil-

dung ermöglicht? Versagen hier Schule undUnterricht?DieAnnahme, Lehrkräfte seien an allem

schuld, kann nicht bestätigt werden. Die Mehrheit der funktionalen AnalphabetInnen erinnert

die eigene Schulzeit als eher durchschnittlichund sozial angenehm, nurwenigehabenauffallend

oft geschwänzt oder waren längerfristig erkrankt. Das ist vermutlich das Kernproblem für Lehr-

kräfte: Betroffene SchülerInnen sindmöglicherweise relativ unauffällig. Manche können von der

Tafel abmalen, können die Schlüsselwörter in der Klassenarbeit auswendig hinschreiben – das

genügt für das Nötigste. Das Problem fällt oft erst in der Berufsgrundbildung und Berufsvorbe-

reitungauf, wo erschütternde Schreibbeispieleoffenbarweit verbreitet undden Lehrkräftenauch

bekannt sind.

Insgesamt zeigendieDaten, dass jüngereKohortenbessereDurchschnittsleistungenerbringen

als ältere. Es bleibt die Frage nach der Ursache: Ist der Unterricht besser geworden? Erhalten

gerade die Schwächeren aufgrund längerer Pflichtschulzeitmehr Unterricht?Oder sorgt schlicht

die noch frische Schulerinnerung für gute Leistungen in Tests wie der leo.-Studie?

So leicht kannUnterstützung sein

Insbesondere in der Primarstufe stehen Lehrkräfte vor der besonderenAufgabe, allenKindern

die vollständige Beherrschung des Lesens und Schreibens nahezubringen. Aus Sicht der Erwach-

senenforschungwissenwir aber, dass es Kinder und auch Jugendliche gibt, die dafür nicht offen

sind. Sie brauchen dieMöglichkeit der zweitenChance. Deshalb ist es sinnvoll, vor dem Schulab-

gang umfassend über weiterführende Möglichkeiten zu informieren: vom Alfa-Telefon über die

regionale Bildungsberatung bis hin zumOnlineportal ich-will-lernen.de.

Für Lehrkräfte, die ihre SchülerInnen spielerischmit dem leo.-Test konfrontierenmöchten, ste-

hen einige neuere Tools zur Verfügung. Diewerbefreie und kostenlose leo.-App ist beispielsweise

sowohl für Smartphones als auch für Tablets verfügbar und enthält auch schwierige Aufgaben:

Sie bietet dieMöglichkeit, die eigene Lese- und Schreib-kom-

petenz analog zur leo.-Studie schnell, unkompliziert undanonym zu testen –dabeimag es bereits

schwierig sein, im digitalen Leben die korrekteGroß- undKleinschreibung zu verwenden.

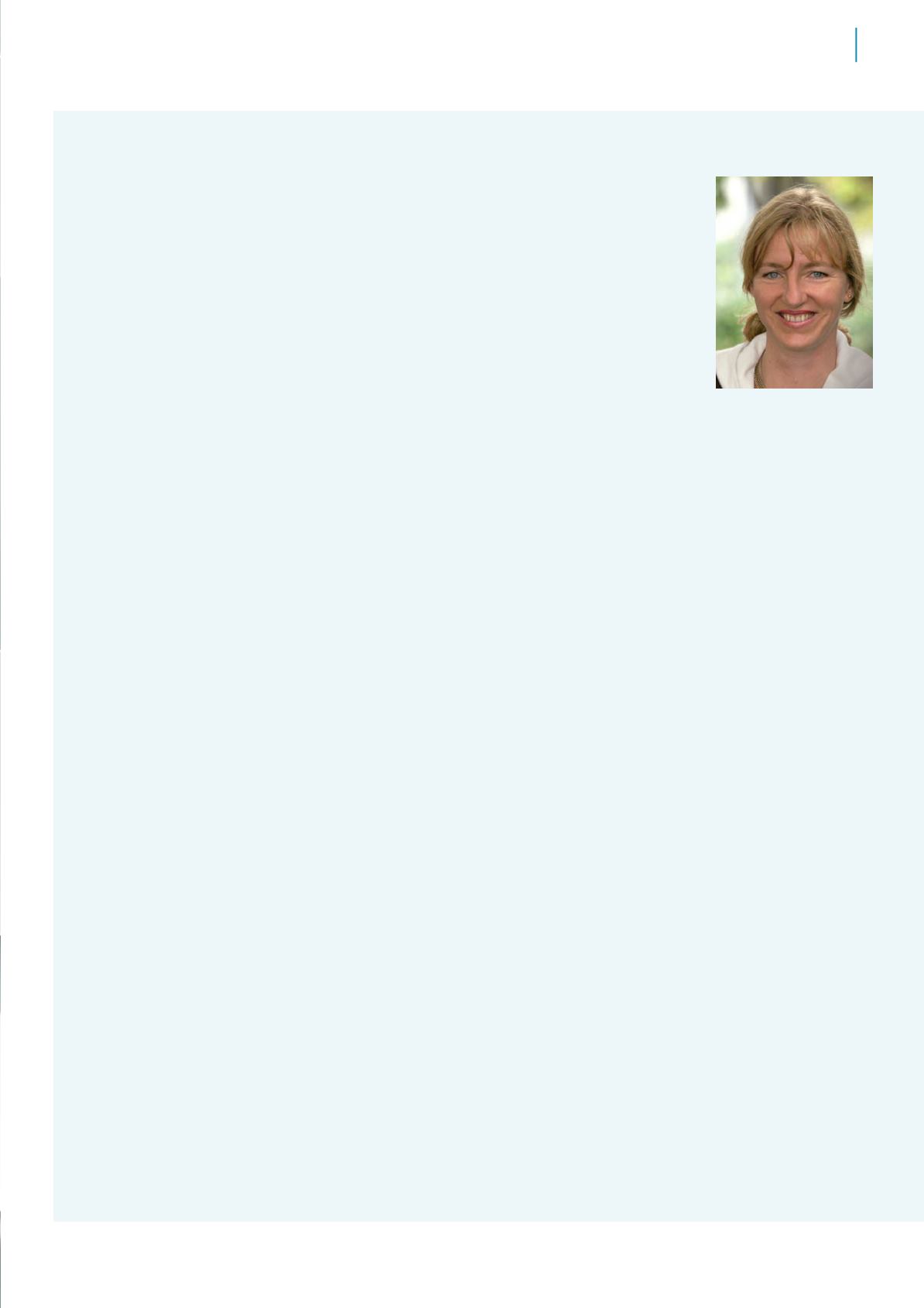

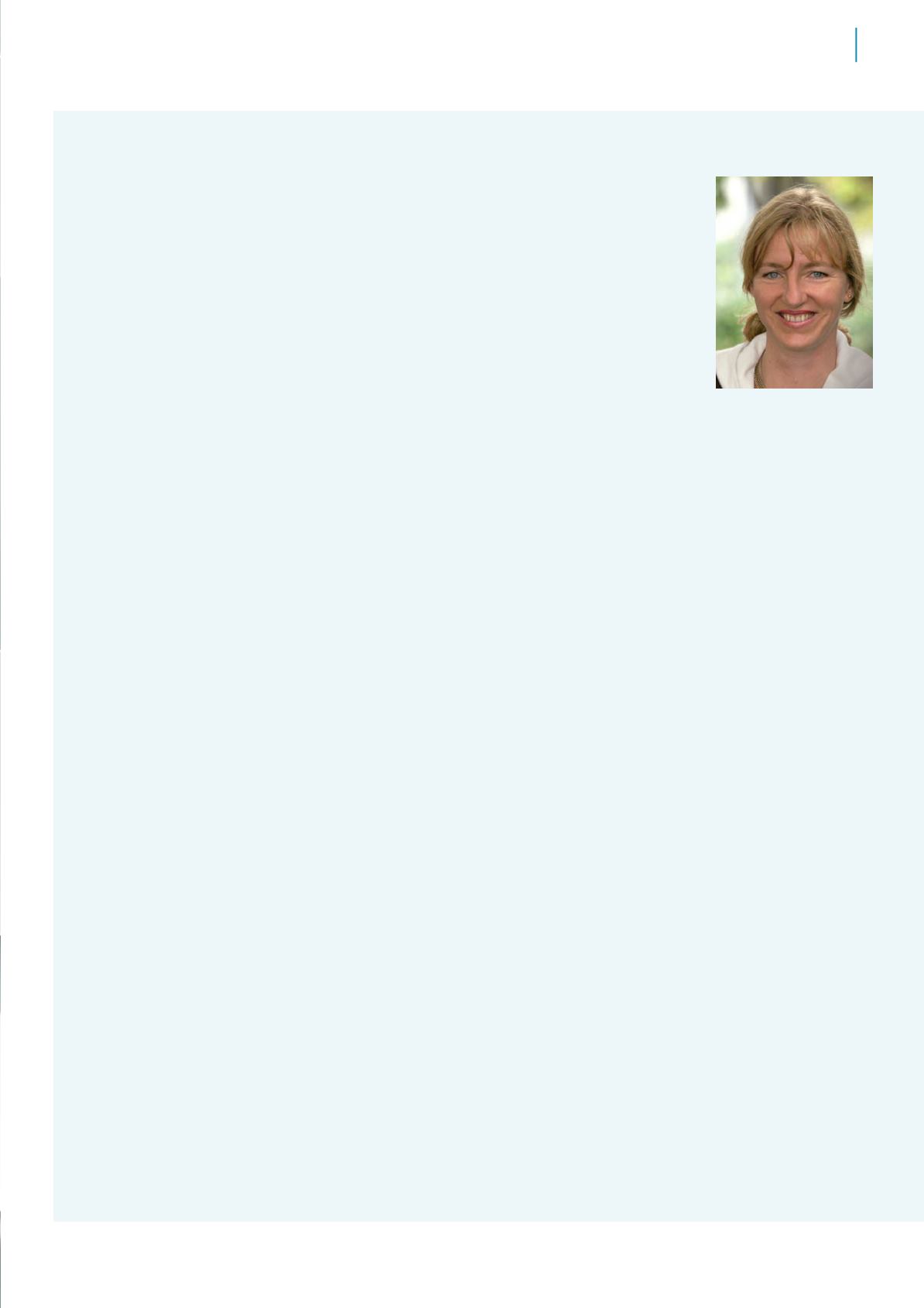

AnkeGrotlüschen

Prof. Dr. AnkeGrotlüschen

Universität Hamburg,

Fakultät für Erziehungs-

wissenschaft, Fachbereich

Erwachsenenbildung